研究室の概要

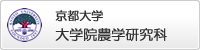

今日の農山村地域はグローバル化という新たな波に包み込まれつつあります。しかし,農山村地域は地域性(ローカリティ)に強く規定されているため,環境変化への適応力が乏しく,様々の歪みや摩擦が生じています。内発的な地域発展の方向,農山村地域の合理的な社会資本整備,都市と農村の協働システム,農山村地域における新たなライフスタイル,循環型社会の形成に向けた政策提言など,グローバル化時代におけるシステムのあるべき姿を計画論的な視点から研究しています。

最近の研究課題を示せば以下の通りです。

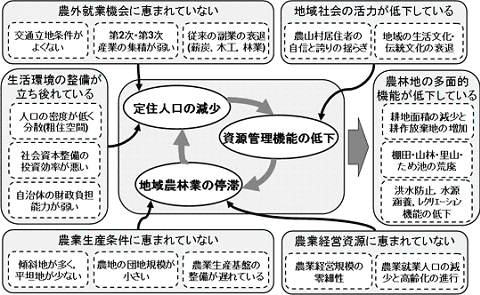

1.ナレッジ・マネジメントによる地域資源管理に関する研究

地域資源管理に関する主要な職務として,豪雨や地震といった災害時など問題解決事態への対応が挙げられますが,これらの問題解決は長年にわたり管理活動や日常生活の中で培ってきた管理者の暗黙知により支えられています。しかし管理に関わる暗黙知が次世代に受け継がれないまま消散し,管理が困難となる事態が懸念されています。これらの対応策としてナレッジ・マネジメントに着目し,ため池管理を事例に,地域資源管理に必要な知識を維持継承していく方策を考察しています。

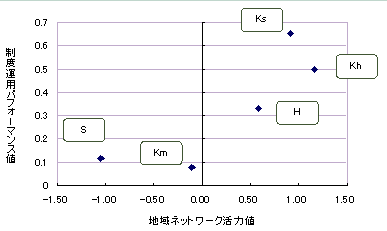

2.中山間地域直接支払制度の効果とソーシャル・キャピタル

条件不利地域活性化施策の運用パフォーマンスの良否は,地域住民が相互に協力し合えるかが大きな鍵となっています。そこで「人々の協調行動を活発にして,社会の効率性を高めることのできる社会特性」と定義されるソーシャル・キャピタル(SC)に着目しました。このSCは,信頼,互酬性の規範,ネットワークの要素から構成されます。SCと中山間地域等直接支払制度の運用パフォーマンスとSCの構成要素との関連を検証して,地域政策を活かす方策をSC概念の観点から考察しています.

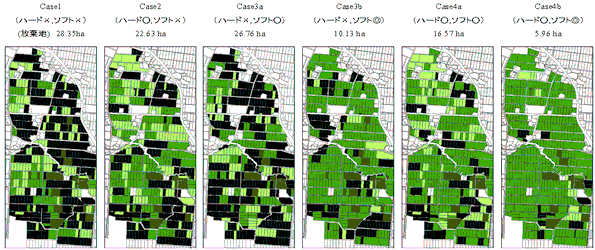

3.マルチエージェントシミュレーションによる地域農業モデルの開発

今日,地域水田農業ビジョンを明確にして,持続的な地域農業の担い手を育成することが求められています。このような背景の下,地域農業計画の策定過程において,様々な状況下での地域農業の将来像を予測し,関係主体に対して明快な情報提供を行うことが極めて有効かつ不可欠であるといえます。そこで,マルチエージェントシミュレーションによって農地流動化と作業受委託,土地利用等を予測することができる地域農業モデルを構築し,地域農業に関する様々な政策効果を評価しています。

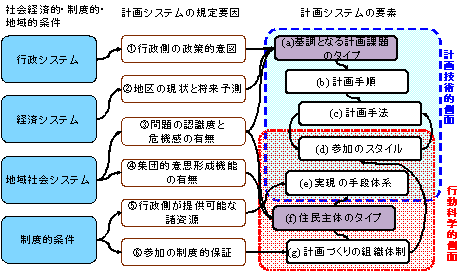

4.行動科学的アプローチによる地域づくり計画論の構築

地区レベルの計画では住民の加型の計画論が主流となっていますが,その問題点や限界も明らかになりつつあります。計画論(計画づくりの方法論)には,①問題解決の処方箋としての計画の合理性・論理性を追求する計画技術的な側面と,②計画づくりの過程で住民のビジョン共有や意欲向上を追求する行動科学的な側面の2つの側面があります。これまでの計画論は前者を重点に置いてきましたが,後者の視点も取り込んだ新たな計画論を構築しています。

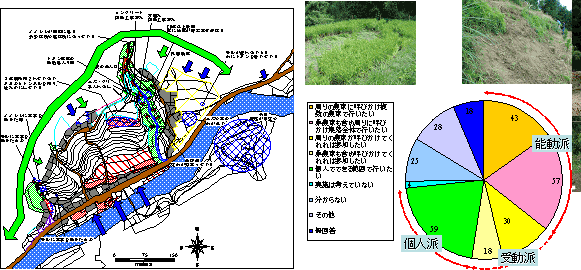

5.農業基盤と社会構造からみた適切な獣害対策の選択に関する研究

1990年代からサルやシカ,イノシシといった動物たちが野菜や果樹,稲などを食い荒らすだけでなく,人にも危害を加える「獣害」が絶えません。特に耕作放棄地が増え,高齢者の多い農山村での被害が大きく,安心して住める環境すら失われつつあります。そこでさまざまな集落での調査を通じて被害の実態や対策の現状,住民の意識を明らかにするとともに,農村の振興にもつながるような対策のあり方を住民との協働作業で確立しようとしています。

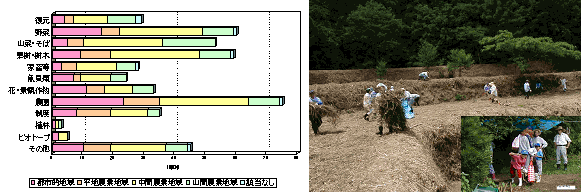

6.耕作放棄地の解消に向けた取り組みの評価と必要条件の解明

農家の高齢化や後継ぎの不在が原因となって,耕作放棄された農地を再び農地やビオトープ等に甦らせる動きが全国各地で見られます。わが国の農業政策でも農地の保全が重要視されている中で,都市住民やNPO(民間非営利組織)をはじめとする様々な活動主体,また彼らが取り組むさまざまな耕作放棄地の活用内容に関する調査を通して,このような取り組みが持つ波及効果や取り組みに必要なソフト・ハード両面における整備条件の解明を目指しています。

7.コミュニティガーデンやシティファームの評価と持続可能な地域づくりへの適用可能性

英国では1970年代以降,地域の荒廃地をコミュニティの緑地空間として利用する運動が盛んになり,現在は1000以上のコミュニティガーデンやシティファームが各地にあります。この運動は遊休地の有効活用の面だけでなく,コミュニティ独自の課題を解決するための場としても評価できることから,英国での実態や日本のコミュニティガーデンを調査することによって,混住化や人口減少が進む中でコミュニティが弱体化していると言われるわが国の農村に適用できる可能性を明らかにしようとしています。