五嶋教授のページ

五嶋良郎教授より

「文章というのは達意ということが必要不可欠の要素で、意味の良くわからない文章はこの世にある意味がない、というのが多くの人の考えであると思う。ところが実際、数多くある文章には色々な意味で何を言おうとしているのかがわからないものが少なくない。ヒトにある内容を伝えようとして書いてはいるのであるが、文章を書くことによってヒトはあるものを見、あじわい、感じるということがままあるものである。私の物を書くという衝動はこうしたところにある。だから意味があろうがなかろうが、ある文が他の人たちに何かの感興を誘発できるとしたら私の目的は達せられたというようなものである。」

1. よい研究とは自分らしさを追求すること

- 薬理学とは何か?

- 神経回路網はどのようにしてつくられるか?‐再生医学に向けて‐

- L-ドーパの意外な機能 ‐神経伝達物質の探求‐

- 最後に

(1) 薬理学とは何か?

最初から問題提起で恐縮ですが、薬理学とはなんでしょうか?特に医学部でおこなわれる薬理学研究とはどういう学問でしょうか?

一般の方々にとって薬理学とは、「薬を扱う学問」という認識ではないでしょうか。しかしこれでは、薬学部で取り扱う薬学一般と区別できません。広く使われている定義に従えば、薬理学とは(薬そのものだけでなく)薬と生体との相互作用の結果おこる現象を研究する学問であるといわれています。教科書的な定義としては、これで十分かもしれません。ですが、実際におこなわれている研究活動を考えるとき、これでは漠然としすぎています。アプローチは様々であってよいでしょうが、少なくとも私達が行っている薬理学研究では、現実に病み苦しんでいる患者さんの姿を念頭におき、そのことを絶えず繰り込んでいける研究テーマを設定することが必要であると考えています。これは通常考えられているよりも、ずっと難しいことだと私は考えています。本研究室の究極の目標は、この二つの課題を本当の意味で実現することにあるといえます。では、この点を踏まえつつ本研究室で実際におこなわれている研究を紹介していきましょう。

(2)神経回路網はどのようにしてつくられるか?‐再生医学に向けて‐

アメリカの俳優クリストファー・リーブは撮影中、不慮の事故にあい、脊髄を損傷し下半身の自由を失いました。彼は長年に渡る脊髄損傷 (Spinal cord injury) の克服へ向けての研究助成金寄付に対し、米国神経科学学会から表彰されました。このように特別な疾患がなくとも神経を損傷するケースは多く、その治療法の確立は医学の大きな課題の一つになっています。 従来は脊髄を含む中枢神経系は再生が全く不可能とされてきました。それにはいくつかの理由がありますが、以下の二つが大きな理由です。一つは、突起を長く伸ばした神経細胞は一度死んでしまうと二度と分裂増殖しないからです。そしてもう一つは、多くの形態学的な知見から、中枢である脊髄組織が損傷した場合には、末梢神経と異なりほとんど再生する形跡が見当たらないという多くの観察結果があるからです。ところが近年になって未分化の細胞から皮膚や神経細胞などの特定の機能を持った細胞を育て上げ、人体の機能回復に役立てようという再生医学の方法論が有効な戦略として浮上してきました。では、神経系の再生医学を実現するためにはどのような課題をクリアしなければならないでしょうか。 大まかにいえば

1)様々な神経のもととなる細胞を大量に得る

2)生体内に生着させ神経突起の伸長を起こさせる

3)情報の通り道となる神経線維を目的の組織(ターゲット)まで伸張させ正常に働く神経回路網を再建する

というプロセスが必要になってきます。本研究室では、このなかでも薬理学の強みがもっとも発揮できる2)と3)の分野を中心に研究に取り組んでいます。

ところで薬理の強みというのは何でしょう?それは細胞-細胞間の情報伝達、あるいは細胞内の情報伝達に着目し、薬を作用させることによってその情報伝達をコントロールする点にあります。病気というのは、生体内の情報伝達に狂いが生じておこるものだと考えられます。病気の予防や治療に有効な薬物というのは、この狂いを薬の作用点を介してより正常に近い状態に戻すことにあると言えます。そう考えていくと1)も、今後の薬理学が取り組んでいくべき重要な課題であると考えられます。なぜならば、細胞が神経や筋肉に運命づけられていく(分化する)過程にも、様々なコントロールされた情報伝達が行われおり、それは薬理学がもっとも得意とする分野であるからです。

話を現在の研究活動に戻しましょう。神経線維の伸長には、特別な分子(ガイダンス分子)がかかわっています。私達の狙いは、ガイダンス分子とこの分子を検知する神経線維先端の特殊な構造体(成長円錐)との相互作用を調べることで、神経線維の伸長のみならず退縮・方向転換・成長スピードなどの時間的・空間的制御のメカニズムを解明しようというものです。この全貌がわかると、一度損傷された神経組織を、もとどおりの働きをもつ組織に再生することができるはずです。そのような研究活動の一環の中から、きわめて重要なガイダンス分子であるセマフォリン/コラプシンの情報を媒介するCRMPの同定といった世界的な業績(Goshima et al,Nature,1995)が生まれています。現在では、成長円錐の形態と運動制御のメカニズムが分子の言葉で詳細に語られるようになってきています。このような研究の射程範囲は、再生医学だけにとどまるものではありません。神経線維の伸長の謎を解明することは、神経回路がどうやってできるのかといった神経発生の大問題を解くことでもありますし、胎児や乳幼児の神経系の発達異常に新たな光を投げかけるものであるかもしれません。医学研究の歴史をひもとくと、一見回り道のような見える基礎研究が、ひいては人類のより良い生活への貢献につながっていくものであることが納得されます。医学研究というのは臨床の現場と基礎研究との間を人やアイデアが絶えず行き来することによって大きく進展するものなのです。

(3)L-ドーパの意外な機能 ‐神経伝達物質の探求‐

ここでは、神経系がどのようにしてできるかという話ではなく、できた後に異常がおこった場合、どのような研究が役に立つかという話をします。 神経細胞の情報伝達は化学物質(神経伝達物質といいます)を介して行なわれます。その一つにドーパミンがあります。この物質が脳内で減少すると、パーキンソン病になります(ボクシングのモハメド・アリがかかったことでもこの病気は有名です)。では、治療にはドーパミンを与えればよいのでしょうか? 答えはちがいます。ドーパミンは脳まで届かないので、ドーパミンのもとになるL-ドーパを与えることになります(ドーパ療法)。 このようにL-ドーパは以前まで単なるドーパミンのもととなる物質にすぎないと思われていました。しかし1986年、本研究室では世界に先駆けて、L-ドーパそれ自身が神経伝達物質として働き、血圧制御や精神活動に関わるということを示しました。現在はL-ドーパを受け取る側の機構を明らかにしようとしています。 今でもL-ドーパはパーキンソン病の特効薬と位置付けられていますが、さまざまな副作用も知られています。それらがすべてドーパミンによるものだと考えると不都合な点があるのです。少なくとも副作用の一部は本研究が示唆するようにL-ドーパそれ自体の作用によるものだと考えられます。L-ドーパの機構がより詳細にわかれば、副作用の少ないドーパ療法の開発が可能になります。またさらに研究が進めば、L-ドーパに今まで予想もしなかったような機能が見つかり、それが新たな神経機能に働きかける薬の開発に結びつくかもしれません。

(4) 最後に

人を疾病から救うのは何も医師だけではありません。事実、19世紀、人類を細菌感染や狂犬病の脅威から解放したあの偉大なルイ=パスツールはお医者さんではありませんでした。しかし、医師が研究をおこなうのは当然のことです。このことを多くの人は理解していません。ロベルト=コッホは町の開業医の仕事を行いながら、診療の終わった夜、黙々と顕微鏡を覗きながら細菌の寒天培養法を確立し、病原微生物の単離・同定に多大な貢献をしました。

研究には色々なものがあります。しかし、確実に言えることは、研究とは問題意識を持つところには必ず存在するのです。問題意識を持たない医師がいるとしたら、よほど鈍感な人か、圧倒的な力で患者さんを苛む病気を前にして諦めている人ではないでしょうか。どうしたら自分が医師としての仕事を通じて一人ひとりの患者さんの幸福に貢献できるかを考えてみてください。たとえば「どうしたらより的確に薬の副作用の発現を予知できるか?」また「どうしたら診断・治療技術を向上させることができるか?」という日常的に起こってくる極めて現実的な問いかけすらも、十分立派な研究へと繋がっていくものです。研究とはただ実験室の中だけで行われるものでは決してないのです。

私個人のことで恐縮ですが、医学部の最終学年のとき、ベッドサイドで治る見込みのない患者さんに向き合っていると、望みのない患者さんに生きる希望をもってもらうようにするのが当然の義務のように感じました。患者さんの闘病を支える医師の姿勢は、患者さんを一生懸命診察・治療し、さらに絶えず研究をするという姿勢以外には考えられません。治る見込みのない患者さんを前にして何もせずにただ決まった処方をするだけで過ごすとしたら、患者さんに希望をもってもらうことを使命としている医師として大変な自己矛盾のように思えるのです。 誰も研究者としての素質を事前に知ることはできません。ある医学生が科学者としての素質を自分の内に発見したとしたら、その人がどうしても臨床の医者をやらなくてはならないという理由はありません。小さな発見の連続、論理的な推論、そして素直な問いかけの積み重ねがやがて予想もしなかった大きな結果を生みだしていく基礎研究の重大さ、面白さは他のどのような職業にもなかなか見当たりません。1人の孤独な研究者の成果が多くの人の命を救う可能性があることは歴史を見れば明らかです。

より良い医療を行ないたいという意志と希望のあるところには問題意識が生まれ、それはやがて研究への欲求へと発展していくものなのです。

2. 情熱のルーツ

医学部は医師養成を第一の使命としています。しかし私は、ある意味で生き物の不思議さにいつも感嘆しながら、研究に没頭できてきたことは好運だと感じています。科学者にとって無心に自然という対象に向かいあう行為は、実験をすることによって自然にお伺いをたてながら、あいまいさを除き明確さを求めながら仮説を検証し、場合によっては挑戦・破壊・創造していく過程に他なりません。こうした科学者の活動が社会へどう還元されるのか、という課題は国立大学や本学の独立法人化の課題と根本でつながっていると考えています。

今、私の頭の中では、これからの生命科学の研究はどう進んでいくのか?薬理学研究はどうあるべきか?重要な発見・成果を出していくにはどうしたらよいか?日本の世界への貢献は?その中で本学の果たす役割は?など様々な問いかけが去来しています。日本は少子高齢化の大きな波の中でどのような活路が見いだせるのか苦悩しています。医療費は確実に抑制される方向へ進み、先端医療とプライマリケアの乖離と連携が大きな課題としてのしかかっています。医師は自らが下す判断や行為が一人一人の患者に重大な影響を及ぼす事実を知っています。しかし一人一人の患者がどのような医療を受けられるかは社会的背景・要因によって大きく左右されます。生命科学のあり方や、様々な社会的問題に対して何らかの問いかけと解決の道のりを模索する活動も医師の重要な仕事ではないでしょうか?

現在、学生の間で理科ばなれ・科学ばなれが進んでいると言われていますが、なぜそうなってしまったのでしょうか。色々な見方があると思いますが、人々が勝手に自分の頭の中で作り上げたものの中に原始的な感覚を失ってしまったと私は思っています。私は今でもかつて小学校時代をすごした山の中やたんぼ・ため池でみつけた「無気味」な「こわい」生き物のことを思い出します。少し行けば何が出くわすかわからない空間は私の空想を否が応にも刺激しました。一方、科学の進歩が果たして人を幸福にするのか?という問いかけに対して科学者は答えていく義務と責任があると考えます。問いの設定は、何が人の幸福なのか?科学をどう利用すれば人は幸福になれるのか?の方が正しいかもしれません。科学という、人の培ってきた一つの態度・姿勢を通じて、たえずそれのもつ意義と重要性を自ら問いかけ社会にアピールする必要が従来にもまして高まっていると思います。大学の果たすべき責任の一つは社会に対する教育活動だと思います。

3. 薬理学とは?

[1] まず「薬」について考えてみよう。

まず「薬」について考えてみよう。薬ってどうして効くのだろう??

薬が効くと言っても、薬が体の中でどういう使われ方をするかは薬によって違います。例を挙げて考えてみましょう。

例1:結核の場合 ここでいう薬はかかってしまったときに飲む抗生物質のことです。そもそも結核は結核菌という病原菌が引き起こす病気です。この薬はその病原菌を直接攻撃してやっつけます。この様に病気の原因を攻撃することで効く薬は他にもインフルエンザの二次感染予防やがんの化学療法で使われています。

※抗生物質・・・かびや細菌によって作られ他の微生物を抑制する物質。

例2:糖尿病の場合 糖尿病は、食べた物の栄養を体の中でエネルギーにするために必要な「ホルモン」(体内のバランスを整えるときに使われる物質のこと)が足りない場合や、上手く働かなくなってしった場合にかかる病気です。そのままにしておくと血液の中に異常なほど糖分があることになり、他の病気のもとになったりひどくなると失明したりします。日本では最近、糖尿病患者が増えています。ホルモンが足りないことが原因で病気になった患者さんに対してはどのような薬を処方すればいいでしょうか?何かが足りなくておかしくなったのだったら、その足りないものをあげたら治るかもしれません。そう。だからホルモンを薬として与えるという治療をおこないます。この場合は、インシュリンという膵臓で分泌されるホルモンを投与します。 他にもいろいろな効き目がありますが、ただ「薬」と言っても病気によって使う物質に大きな違いがあります。

[2] この研究室で起こった凄いこと。

見たり聞いたりした情報を整理するのは脳です。脳で情報をやりとりするときには、実は化学的な物質がカギになっています。でもまだこの物質は詳しくわかってなくて、この研究室でもずいぶん前からそういう物質について研究してきました。

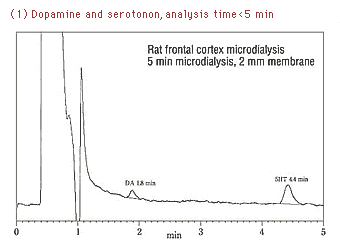

研究の一つとして、動物の脳を用いて、たくさんの化学成分に分ける実験をしていた時、あるちょっとしたことに気づきました。その実験は、もうすでにわかっている脳の中の成分についてより詳しく知るためのものだったから、実験の結果出てくる下のような図も、どういう風に出るか予想されていました。

でも、そこに予想できなかった小さな山を発見しました。これが実は大変な発見だったのです。なぜかというと、それは脳の中で情報を伝えるのに使われる物質としては新しいもので、しかもある病気を治すのに使われていた「薬」と同じものだったからです。これはその後、たくさんの別の実験をしてわかってきたことです。 研究というのはこの様にちょっとした予想との食い違いに気づくことから大きな発見につながることがあるのです。

でも、そこに予想できなかった小さな山を発見しました。これが実は大変な発見だったのです。なぜかというと、それは脳の中で情報を伝えるのに使われる物質としては新しいもので、しかもある病気を治すのに使われていた「薬」と同じものだったからです。これはその後、たくさんの別の実験をしてわかってきたことです。 研究というのはこの様にちょっとした予想との食い違いに気づくことから大きな発見につながることがあるのです。

[3] パーキンソン病とL-ドーパ

ここで、二つ、ちょっと難しそうだけど重要な言葉を紹介します。 パーキンソン病について知っていますか?ボクサーのモハメド・アリがかかったことで少し有名になったのですが、簡単に言うと手足が絶えずふるえ筋肉が緊張した状態になって運動に不自由が生じる病気です。この病気の原因は情報伝達に使われる物質のひとつであるドーパミンというものが少なくなってしまうことです。

ではこの病気に対してどんな薬を与えたらいいのでしょう? ここで[1]の例2の話を思い出してみましょう。何かが足りないときには足りない物質を補ってやればよかったですね。つまり、パーキンソン病にはドーパミンを与えればいい。ところが、人間の体はそんなに単純ではありません。実はドーパミンは、薬として体の中に取り込んでも一番届けたい場所である脳にまで届かないのです。実際の治療には正常な人がドーパミンを作るときに使っているL-ドーパという、簡単に言えばドーパミンの「モト」のようなものを薬として使っています。そうすれば、患者さんの体はその「モト」を脳に届けてからドーパミンをつくることができるから、結果的に足りないドーパミンを増やしたことになるのです。ただ、L-ドーパは薬として確かに効くのですが副作用(もともとの病気とは別の症状が薬によって起きてしまうこと)が多いことでも有名です。例えばたちくらみがするとか気持ち悪くなってしまうとか。しかし、そのような副作用がどうして起こるのかはよくわかっていません。副作用の原因がわかれば、L-ドーパはもっといい薬になると考えられます。

[4] 意外なつながり。

L-ドーパがどのようなものか分かってくれたでしょうか? それまで誰もがL-ドーパはただのドーパミンの「モト」だと思っていたのですが、実は驚くべきことに[2]で発見された物質というのがL-ドーパだったのです。何が驚くべきことかわかるでしょうか?それはさっきわからないと書いたL-ドーパの副作用の原因が、もしかしたらL-ドーパそれ自身によるものなのではないかということです。そうだとすると、今度はL-ドーパに副作用を起こさせないようにする何かを発見できれば、副作用に苦しむパーキンソン病の患者さんを救うことができるのです。 今、この研究室ではその「何か」を探す研究が続けられているところです。その発見者に名前を連ねるのはもしかしたら君かもしれない!?

4. 神経細胞とは?

[1] 神経細胞の構造

人間の体はすべて細胞という単位から出来ています。すべての細胞はひとつの受精卵から分裂して出来たものなので、すべて同じDNA(遺伝情報)を持っています。したがって神経細胞も例外でなく、DNAをもつ核や代謝(エネルギーの産生)を行うミトコンドリアなどを持っています。しかし、ヒトではすべての細胞が同じような働きをしているわけではありません。例えば、筋肉細胞は筋肉に役立つように分化(特定の形質を発現するように変化すること)しているし、ランゲルハンス島(脊椎動物の膵臓内に散在する内分泌線組織)のβ細胞はインスリン(体内の血糖値を下げるホルモン。低インスリンダイエット等でもおなじみですよね)を作るように分化しているわけです。 その中で、神経細胞というのは情報処理に特化したヒトなどの多細胞動物特有の細胞です。入力刺激を処理し、活動電位を発生させ、他の細胞に情報を伝達するという機能を持っています。形態は多彩でその大きさも様々。

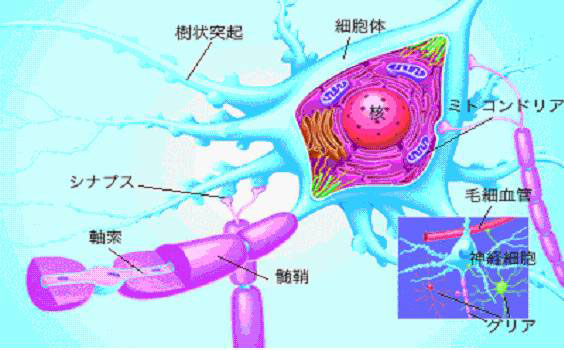

図1 神経細胞の構造(理研のHPより引用)

神経細胞は核とそれを取り巻く細胞質からなる細胞体と、そこから伸びる軸索と樹状突起とからなります。樹状突起は他の神経細胞から刺激を受けるいわば入力アンテナの役割を、軸索は他の細胞に刺激を伝えるいわば出力装置の役割を持っています。この伝達が行われる場にはシナプスと呼ばれる構造が形成されています。 ヒトなどの高等な動物(円口類を除いた脊椎動物=カエル・ヘビ・カラスなど)では、軸索は髄鞘(ミエリン鞘)と呼ばれる絶縁体の鞘で覆われています。髄鞘は、一つごとに少しのすき間があり、軸索がむき出しになっています。このくびれをランビエ絞輪と呼んでいます。電気信号は、くびれからくびれへと絶縁体である髄鞘をジャンプしながら伝わっていきます(跳躍伝導)。伝導速度は、速いものでは秒速120mにもなります。なお、このように髄鞘に覆われた神経を有髄神経、覆われてないものを無髄神経と呼びます。 また、脳などの中枢神経系で特に多く見られる細胞がグリア細胞という細胞です。ヒトのグリア細胞の数は神経細胞の10倍もあります。グリア細胞は、神経細胞の形態を維持したり栄養供給などにより神経細胞の働きを助けています。最近になりグリア細胞は神経成長因子や栄養因子などを分泌しており、神経細胞の再生にとって非常に重要であることがわかってきています。 このような、神経組織を構成する神経細胞をニューロン(神経単位)と呼んでいます。

[2] シナプスとは?

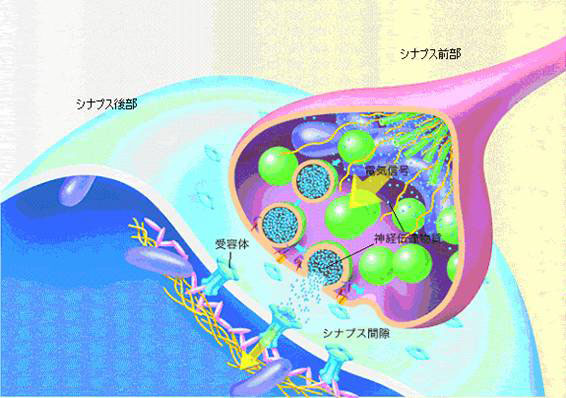

シナプスとは簡単に言えば、隣のニューロンに情報を伝える部分のことです。でも、シナプスは次の神経細胞と密着しているのではありません。数万分の1mmほどのすき間の「シナプス間隙」が存在するのです。軸索を伝わってきた電気信号はシナプス間隙を飛び越えることはできません。では、どうやってこのこの隙間を越えて隣のニューロンに情報を伝えているのでしょうか?実は、ニューロンは電気信号を化学物質に変えて情報伝達をしているのです。電気信号が伝わってくると、シナプスにある小胞から神経伝達物質という化学物質がシナプス間隙に分泌されます。神経伝達物質が次の神経細胞の細胞膜にある受容体に結合すると、電気信号が生じて情報が伝達されるという仕組みがあるのです。このシナプス間隙を超えるのにかかる時間は0.1~0.2ミリ秒(ミリ秒=1/1000秒)ほどです。神経伝達物質としてはアセチルコリン、ノルアドレナリン、ドーパミンなど、現在までに数十種類が発見されています。

図2 シナプス(理研のHPより引用)

[3] ニューロンの種類

ニューロンを働きで分類すると感覚ニューロン、運動ニューロン、介在ニューロンの3種類に分けられています。簡単に書くと、外からの刺激を受け取るのが感覚ニューロン、刺激を筋肉に伝えるのが運動ニューロン、ニューロン間での情報伝達をするのが介在ニューロンです。この介在ニューロンが、脳などの中枢神経系を形成しています。詳しくは以下の表を見てください。

| 種類 | 特徴 | はたらき |

|---|---|---|

| 感覚ニューロン | 受容器(皮膚などの感覚器)からの刺激を中枢に伝えるニューロン。細胞本体は背根(背中側)にある(脊椎動物) | 求心性(末梢から中枢へ)経路を形成 |

| 介在ニューロン | ニューロン同士の連絡をするニューロンで全体としては短い。脳・脊髄・交感神経節などの中枢にある。 | 中枢神経系を形成 |

| 運動ニューロン | 中枢からの興奮を効果器(筋肉や腺など)に伝えるニューロン。 | 遠心性(中心から末梢へ)経路を形成 |

[4] ヒトの寿命とニューロン

一般にヒトのからだをつくる細胞は次々と新しく作られ古くなったものは分解されます。しかし、ニューロンはあまりにも長く(例えばヒトの座骨神経では約1m)かつ精巧に出来ていて、互いに連絡しあっていることが今までの説明からも分かっていただけると思います。そのため、他の細胞と違って新しい細胞に取りかえる事は難しいのです。神経系では生後まもなく(生後一週間くらい)細胞分裂が止まり新しい細胞は作られません。ニューロンは生まれてから死ぬまで働き続けているわけで、ヒトの寿命はニューロンという細胞の寿命であるといえます。このことは、交通事故などで脊髄などの中枢神経系にダメージを負ってしまうと一生運動することが不可能になってしまうことを意味しています。

[5] 研究室の目標

[4]で分かるように、自然のままでは新しい細胞は作られないので、情報伝達が出来るようになることはないのです。では、人為的にこのようなニューロンを作り出し、障害を負った人の情報伝達機能を復活させることは出来ないのでしょうか?これには数々の障壁があります。単純に死んだニューロンのかわりに新しいニューロンを入れればいいというものでもありません。特に、その新しいニューロンが他のニューロンとの連絡機能を適切に果たせるようにすることが最大の難点です。しかしながら、この難点を克服し、脊髄に損傷を負った人の正常な神経系を取り戻すこと、それが当研究室の目標の一つなのです。

5. グロースコーン(成長円錐)とは?

[1] 神経細胞の重要な役割

実際に脊髄に損傷を負った人の情報伝達機能を復活せることを想定してみましょう。そのためにまず理解しておかなくてはならないのは、神経細胞の役割についてです。その過程は大まかに言って次の2つに分けることができます。

その1:自分の通り道を探し、目的の組織(ターゲット)に到達する。

その2……到達先の細胞に情報をきちんと伝える。

情報伝達機能を復活させる際にはこれらの過程を再現することが重要な課題となってきます。これは、お遣いを頼まれた子供にたとえるとわかりやすいかもしれません。小さい子供が100m先の八百屋さんでトマトを買ってくるようにとお母さんに頼まれたとします。その子供にとっての仕事は、まず100m先の八百屋さんに到着すること。そしてトマトが欲しいと八百屋さんに伝えることですね。神経細胞は、厳密な設計のもとに作られた非常に複雑な神経ネットワークを構成しているので、これらの過程のうち少しでも間違いが生じたりしたら大変なことになってしまいます。また目的のターゲットにたどり着かなかったら、情報を伝達する相手が定まらず情報を伝えたくても伝えられません。一見あまり大切そうには見えないかもしれないその1の方は、実はかなり大切かつ難しい過程であります。その過程においての主役を担うのがグロースコーン(成長円錐)なのです。

[2] グロースコーンとは?

グロ-スコーンは、上記のその1の過程においていわば指令塔のような役割を果たす非常に複雑な機能を持つものです。今から1世紀以上も昔に、スペインの解剖学者のSantiago Ramon y Cajal(1906年にノーベル医学・生理学賞を受賞)によって発見されました。そして、構造や機能がとても特殊で重要なため多くの研究がなされています。

ではまずグロースコーンはどんな構造をしているのか見てみましょう。グロースコーンは、他の細胞に向かって伸びている最中の軸索の先端にあり、平たい手のひらのような構造をしています。指にあたる部分はフィロポディウム(filopodium)、平たい手のひら状の部分はラメリポディウム(lamellipodium)と呼ばれ、合わせてグロースコーンといいます。これらは正確に目標に到達するとシナプスに変化します。

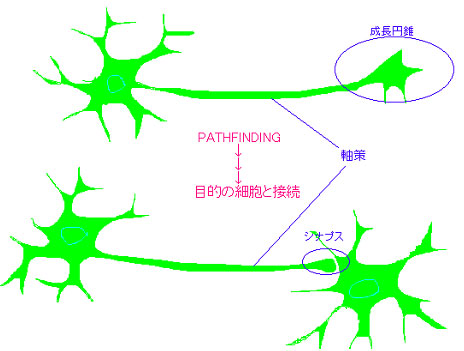

図1 グロースコーンの様子

[3] グロースコーンのpathfinding

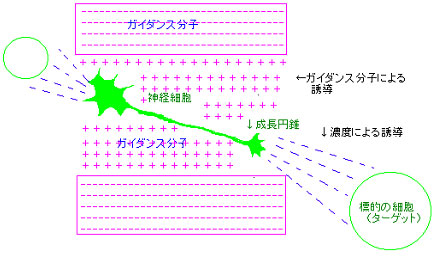

では次に、グロースコーンの重要な機能、pathfindingについて見ていきましょう。‘Pathfinding’とは、‘道を探す’こと、つまり標的の細胞(ターゲット)に正確に到達するための道を探すことです。このメカニズムはどのようになっているのでしょうか? これには特別な‘ガイダンス分子’という分子が関わっています。グロースコーンはこのガンダンス分子の誘導により標的の細胞までたどりつくことができるのです。ガイダンス分子にもいろいろあるのですが、その中でも特に重要なのがセマフォリンやネトリンといった分子です。これらの情報伝達に関わるタンパク質(CRMPといいます)の実態を明らかにしつつあるのが当研究室です。 それでは、グロースコーンのpathfindingについてもう少しだけ詳しく見てみることにしましょう。グロースコーンはガイダンス分子のおかげで標的の細胞に到達できるわけですが、もう一つ‘濃度’というものにもお世話になっています。標的の細胞から出される化学物質をグロースコーンが感知します。そしてその化学物質が誘因性のものであれば濃いほうにグロースコーンは伸びていき標的の細胞に到達するのです。複雑なので下の図2をみて整理してみましょう。

図2 グロースコーンの誘導されている様子

上の図中+のマークは「こっちにおいで」という誘導を、-のマークは「こっちにくるな」という反発の印です。どちらもガイダンス分子の働きによるものです。そして丸い緑色のものは細胞です。この図は神経細胞が細胞から細胞へと移動しているところです。 このようにして目的の標的の細胞にたどりつくことができたグロースコーンは、シナプスに変化し情報を伝える仕事へとうつっていきます。(⇒4.神経細胞とは?参照)そして、この一連の流れの繰り返しにより神経ネットワークが形成されていきます。 当研究室では、このようなグロースコーンの秘密を解明していくことで、神経系の修復の実現に向けて臨床の現場でも役立つことのできるような研究を日々行っているのです。

6. 赤ん坊が乳を吸う

生まれたばかりの赤ん坊が教えられないのに乳を吸うことができるのはなぜか?母親が赤ん坊がうまれてから2~3日の間に飲ませる乳、初乳は其れ以後に分泌される乳とは成分が異なっている。初乳は生後12時間くらいから分泌されはじめるが、生まれたばかりの赤ん坊が最初から乳を上手に吸えるわけではなく、繰り返し与えているうちに学習し上達していく。母親が最初に赤ん坊に乳を口にふくませる際に観察される反射は「吸綴反射」および「口唇探索反射」である。そうした原始反射に加え嗅覚や触覚機能が働き乳をうまく探し当て口にくわえることが自然にできるようになると考えられる。乳の飲み方にも赤ん坊の個性があらわれるという。しかし生後一週の間は、同じ赤ん坊でもその飲み方が安定しない。だんだん安定してその赤ん坊独自の乳の飲み方ができあがっていく。こうしたことからも学習過程が存在することは明らかである。

さて乳を飲むという行動が予めどの程度、先天的にプログラムされた行動なのか、という考察に入ろう。上記の吸綴反射の反射経路は、救心路が三叉神経、遠心路が顔面神経である。口唇探索反射については、探索行動自体を反射と見なすべきか否かの議論もあり、その神経回路は不明である。

嗅覚や味覚による探索行動の基盤にはアメーバ、酵母、線虫などから見られる極めて基本的なプログラムである。酵母や線虫にはある特定の化学物質の濃度勾配に従って誘引されることが知られている。こうした現象は他の様々な生物にも見られることから基本的な生物現象の一つと言える。粘菌はこうした化学走性の良いモデルである。例えば粘菌の cAMP への走化性には PIP2 と PTEN という分子の局在性と走化性の方向とが見事に一致するという1)。つまり特定の細胞内分子の片寄った分布が運動の方向性を決めることが示唆されるわけであるが、そもそもどういった仕組みでこうした細胞内分子の片寄りができるのかはまだ良く解明されていない。線虫は NaCl やdiacecyl などの水溶性、脂溶性分子に対して走化性を示す。この場合の走化性は粘菌とは異なり、知覚神経における化学受容と特定の神経回路を介するより複雑な運動を意味する。線虫ではレーザーによって特定の細胞のみを破壊することができ、また様々な変異株を利用できるので、現在ではある特定の分子にどのような神経が関与し、またどのような分子が関わっているのかが体系的に調べられている2)。

哺乳類動物の特徴の一つは、乳児の両親による保育と母乳の吸乳である。最近ウサギにおいて興味深い知見が発表された。生まれたてのウサギの子が乳房に吸い付くようにするフェロモンの一種が見つかったのである3)。フェロモンの効果は学習に依存しないとされるので、この事実はやはり赤ん坊が乳をする行為は生得的であることを示唆する。同定されたフェロモンは2?メチルブットー2?エナール (2-methylbut-2-enal, 2MB2) というもので、母ウサギの乳腺で合成、母乳中に放出され、子ウサギを母ウサギの乳首に引き付けて吸乳するようにさせるという行動を誘発する。哺乳類においてフェロモンの位置づけについては論争があるが、2MB2 はフェロモンの定義から導かれる5つの規準を満たすという。すなわち1)化学的単純性 2)受け手に明確な形態学的あるいは行動上の応答を惹起すること 3)刺激と応答に高い選択性が存在すること 4)種特異性があること そして5)前もった刺激を必要としないこと、である。こうした最近の知見を踏まえると、赤ん坊は、最初は学習とは無関係に、フェロモンのような化学物質を感知することによって上手に乳を吸う練習のきっかけをつかむと考えるのが妥当であろう。

文献

- Iijima M, Huang YE, Devreotes P. Temporal and spatial regulation of chemotaxis. Dev Cell 2002; 3:469-78.

- Mori I. Genetics of chemotaxis and thermotaxis in the nematode Caenorhabditis elegans. Annu Rev Genet 1999; 33:399-422.

- Schaal B, Coureaud G, Langlois D, Ginies C, Semon E, Perrier G. Chemical and behavioural characterization of the rabbit mammary pheromone. Nature 2003; 424:68-72.

7. 原著を探る

伝達物質としてのドパミン

1948 年Raab らは、交感神経興奮作用を持つ脳内物質としてencephalin を抽出した。Encephalinは他のカテコラミンを含む粗ドパミン標品であった。このEncephalinはエピネフリンやノルエプネフリンと化学的に類似していたが幾つかの点で異なっていた。例えばエピネフリン、ノルエプネフリンおよびドパミンはいずれもその水溶液は放置しておけばしだいに褐色を帯びてくる。しかしドパミンによる褐色変化の程度は他2者より高く、この違いをRaabらは

“small amounts of norpeinephrin and epinephrine which have recently been demonstrated in brain extracts and which are believed to derive from sympathetic nerve endings in the cerebral vessels are undoubtedly also present in the encephalin-containing brain dialyzates. Their calculated chromogenic effect would account for only about 1/60 of the total colorimetric readings.”

と記載した1)。さらにこの論文では、エピネフリンを標準としたcolorimetricな分析に基づいてヒト、ラット、ウサギ、イヌなどを含む様々動物種の脳内encephalinの濃度を定量した。この値によれば、最も多い含量を示す部位は尾状核であり、ラットやイヌの方がヒトより高いレベルを示す。またラットにエピネフリン、ノルエプネフリン、ネンブタール、電撃ショックなどを加えて変化の有無を調べた。検討した中で唯一、L-ドーパの投与のみがこのencephalin含量を有意に増加することを見い出した。これらとほぼ同時期にHolt(1947)、 von Euler ら(1951)、Goodall (1951)、 Shepherd & West(1953)は、尿・副腎・心臓・脾臓に 3-hydroxytyramine即ちドパミンが含まれることを報告している。

その頃、レセルピンの効果に着目していたCarlsson らは、L-ドーパや 5-hydroxytryptophan が静穏作用などのレセルピンの中枢効果に対して拮抗作用を示すことに注目した2)。その翌年、”encephalin”即ちドパミンの化学定量に成功したCarlssonらはドパミンの脳内含量をノルエプネフリンと比較し

”We have found that 3-hydroxytyramineis present in rabbit brain in an amount of about 0.4 mg/g, which is roughly equal to the amount of noradrenaline in this tissue.” と記述した後で以下のように続けている。

”This may indicate that the function of 3-hydroxytyramine is not merely that of a precursor.” さらに同じ論文で、ノルアドレナリンと同様にドパミンの脳内含量はレセルピン投与により消失し、L-ドーパにより著明に増加することを示している3)。この論文ではドパミンは単なるノルアドレナリンの前駆体ではないかもしれないという弱い示唆で終わっているが、すでにこの論文で伝達物質としてのドパミンという考えが存在していたといって良いだろう。Carlssonは続く論文でかつてRaab らのデータが示唆したようにドパミンが尾状核・線条体に高濃度に存在するを確認し、レセルピンによるこの部位のドパミン含量の減少とドーパによる回復、そしてそれと見事に対応する行動上の変化をウサギ、マウスで確認しドパミン伝達物質仮説を確信するに至ったのである(図参照)4)。

ウサギにおけるレセルピンの静穏効果(上図)とL-ドーパ投与による回復(下図)(文献4より)

このように脳内ドパミンの存在をいち早く認識したのはRaab and Gegeeであったが、ドパミンを中枢に存在する神経伝達物質として位置付けたのは Carlsson であった。こうした一連の研究の背景として、Carlsson自身が最近の総説に述べているように4)、1955から56年にかけて彼が米国ベセスダにある National Heart Instituteの当時有名だった Brodie博士の研究室にサバティカルとして訪問し、確立されて間もないスペクトロフォトメーター使った組織中の化学定量法を学んだことが決定的に重要であった。またその後の Carlsson らの一連の研究はvon Euler らのノルアドレナリンの同定に象徴されるスウェーデン学派のアミン研究の歴史と伝統を彷佛とさせる。Carlssonは母国に戻った後、Hillarpらと共にレセルピンが脳や副腎髄質細胞組織中のアドレナリンやノルアドレナリンを枯渇させることを碓認し、レセルピンの顕著な降圧効果もこれによって説明できると考えたのであった。

Hillarp はFalckとともにホルムアルデヒド蒸気を組織片に適用することにより中枢神経を初め様々な組織におけるアミンの局在を可視化することに成功し、生体アミンの生理的機能の解明は組織化学、生化学と薬理学の連携により次第に明かにされていった。脳内ドパミンの欠乏がパーキンソン病症状を引き起こし、それがL-ドーパの投与によって回復するという動物実験における知見は、オーストリアのHornykiewicz5)や日本の佐野勇ら6)による、パーキンソン病脳の黒質線条体におけるドパミン含量の減少という発見を促した。 1960年代後半にはドーパ療法が、パーキンソン病治療の標準的薬物治療法として確立していくのである。

Carlsson は自らのドパミン研究を振り返り、実験事実をもとにした作業仮説を提唱するごとに何度となく無視され、批判されまた反発され続けてきたことを回想している。ドパミン仮説から約50年後の2000年に、Carlsson がGreengard, Kandel らと共にノーベル医学生理学賞を受賞したことは記憶に新しい。彼は今80歳を越える高齢であるが精神分裂病の発症機構と治療法の確立に挑戦し続けている。大胆な仮説の提起と検証とを粘り強く繰り返す姿勢と飽くなき探究心は今なお健在である。

文献

- Raab W and Gigee W. Concentration and distribution of “Encephalin” in the brain of humans and animals. Proc Soc Exp Biol Med 1951; 76: 97-100.

- Carlsson A, Lindqvist M, Magnusson T. 3,4-Dihydroxyphenylalanine and 5-hydroxytryptophan as reserpine antagonists. Nature 1957;180:1200.

- Carlsson A, Lindqvist M, Magnusson T, Waldeck B. On the presence of 3-hydroxytryramine in brain. Science 1958; 127: 471.

- Carlsson A. A paradigm shift in brain research. Science 2001; 294: 1021-4.

- Birkmayer W, Hornykiewicz O. The L-3,4-dioxyphenylalanine (DOPA)-effect in Parkinson-akinesia. Wien Klin Wochenschr 1961; 73:787-8.

- 佐野勇.神経進歩. 1960; 5; 42.

8. 絵とバイオリン

私の記憶ないし想像では5歳のとき、通っていた幼稚園にバイオリン教室があり、母が「やってみる?」と私に尋ね、私がそれにうなずいたことになっている。 うなずくということが本当に意思をあらわしていたかどうかは疑間である。なぜなら当時私はいわゆる躾のきびしい母におびえていたからであり、へたにさからうとどうなることかと怖れていたからだ。教育ママである。バイオリンのほかにも私に色々なお稽古ごとをさせた。習い始めたものの、私はその頃まったくといってよいほどこの楽器に触れることに興味はなかった。練習をしなさい、といってせまる母から逃げ回っていたことを思い出す。実際、楽器をかまえて弾いているその頃の自分の写真をみても、義理にも上手そうとは言えない。小学校2年になって家が父の転勤で東京から大阪、高槻市に移り、そこで新しいバイオリン教室に通うことになった。バイオリンの発表会のあった日の翌日、集団登校の集合場所であった京大付属の農園の前で、同じ小学校に通っていた1 年上の先輩(彼も同じ教室でバイオリンをならっていた)T君は私に向かって「おまえきのうの発表会きいたけど下手くそやな。やめてまえ」といった。私はその聞きなれない言葉の響き、そして言われた言葉の意味が良く理解できなかった。しかしさすがに「なぜそんなにいわれなくてはならないのか」と感じたことを思い出す。その後、彼はどういうわけかあっさりバイオリンをやめてしまったらしい。私は依然として続けていた、というより敢えてやめるということをしなかった。ある時、他の生徒がどんどん曲目を替えて練習を進めているのに、私は同じ曲を一年間も練習させられたことがあった。先生は「君は神経がつながっていなんじゃないの?」と言った。後できいたことだが、母は他の生徒さんに比べて我が子に対する扱いと、その挙句に浴びせられた言葉に狼狽し、傷つき、憤慨し「(こんなことなら)やめる?」と私に聞いたという。しかし私はその時、頷くことなく、頭を「横に振った」。私が今「神経はどうしてつながっていくのか」を研究しているわけは、この時の先生の言葉のせいかもしれない。

私の記憶ないし想像では5歳のとき、通っていた幼稚園にバイオリン教室があり、母が「やってみる?」と私に尋ね、私がそれにうなずいたことになっている。 うなずくということが本当に意思をあらわしていたかどうかは疑間である。なぜなら当時私はいわゆる躾のきびしい母におびえていたからであり、へたにさからうとどうなることかと怖れていたからだ。教育ママである。バイオリンのほかにも私に色々なお稽古ごとをさせた。習い始めたものの、私はその頃まったくといってよいほどこの楽器に触れることに興味はなかった。練習をしなさい、といってせまる母から逃げ回っていたことを思い出す。実際、楽器をかまえて弾いているその頃の自分の写真をみても、義理にも上手そうとは言えない。小学校2年になって家が父の転勤で東京から大阪、高槻市に移り、そこで新しいバイオリン教室に通うことになった。バイオリンの発表会のあった日の翌日、集団登校の集合場所であった京大付属の農園の前で、同じ小学校に通っていた1 年上の先輩(彼も同じ教室でバイオリンをならっていた)T君は私に向かって「おまえきのうの発表会きいたけど下手くそやな。やめてまえ」といった。私はその聞きなれない言葉の響き、そして言われた言葉の意味が良く理解できなかった。しかしさすがに「なぜそんなにいわれなくてはならないのか」と感じたことを思い出す。その後、彼はどういうわけかあっさりバイオリンをやめてしまったらしい。私は依然として続けていた、というより敢えてやめるということをしなかった。ある時、他の生徒がどんどん曲目を替えて練習を進めているのに、私は同じ曲を一年間も練習させられたことがあった。先生は「君は神経がつながっていなんじゃないの?」と言った。後できいたことだが、母は他の生徒さんに比べて我が子に対する扱いと、その挙句に浴びせられた言葉に狼狽し、傷つき、憤慨し「(こんなことなら)やめる?」と私に聞いたという。しかし私はその時、頷くことなく、頭を「横に振った」。私が今「神経はどうしてつながっていくのか」を研究しているわけは、この時の先生の言葉のせいかもしれない。

そんな私にも転機が訪れた。

そんな私にも転機が訪れた。

たぶんあれは小学5 年のときだったと思う。突如として音楽に恋焦がれ、楽器を弾くことが楽しくなってきたのである。それにはうまく弾こうとしても思うようにならないもどかしさ、苦しさをともなってはいたが・・・・。どうしてそうなったのか理由はよくわからない。振り返れば何か予兆というようなものがあったかもしれない。いつの頃からか誰にいわれるということもなく家にたまたまあったレコードをかけていた。そのころ繰り返し聞いていた曲はドビッシーの月の光とベートーベンの第九交響曲の終楽章、そしてバッハのバイオリン協奏曲であった。その頃開かれたバイオリンの発表会で、私にとって衝撃的であった一つの出来事があった。先輩Nさんの弾くモーツアルトのバイオリン協奏曲に何とも言いようもなく強く魅せられたのだ。あのような強い憧れを伴った感情はその後あまり経験した覚えがない。

共通する点も多いが、絵についての私の体験は音楽とは少し違っているところがある。絵は音楽と違ってとことん一人で描くものである。私はそのことを知らなかった。中学に入って真っ先に入部したのはテニス部だった。いかつくこわそうな先輩に徹底的にしごかれ、通学に時間のかかる遠方からの通学であったこともあり、入部3ヶ月で失意のうちに退部することになった。たまひろいで終わったわけである。その後当て所なくふらふらしていた私を捕まえたのは美術部部員であった同級生のH君だった。彼に「どうだ、入らないか」と誘われて入部してみたものの、美術部の部室で絵を描いていたのは来る日も来る日も私一人だった。とどのつまり私が入部する前の美術部はすべて「幽霊部員」から成り立っていたわけである。当然のなりゆきで、広々とした部室を独占し、誰にも遠慮なく、デッサン、油絵、石膏、色々なことに好き勝手に取り組むことができた。これらはすべて全く自己流であった。唯一たよりにしたのは展覧会の絵や彫刻であった。一年後の文化祭での美術部の展示会はまさに私の個展であつた。同級生や先生たちは皆、「美術部員はお前一人か?」といぶかしげに尋ねた。私はこのとき絵は一人で描くものということを納得したのであった。

1993 年3月、私は不安の中、ハーバード大学での留学のため単身でアメリカ、ボストンに赴いた。留学中、私は大学卒業後しばらくご無沙汰していた楽器と絵筆を握って、単身の気軽さを楽しみ、また一方で寂しさ、手持ち無沙汰を紛らわせた。 当地へ赴いて、ようやく生活が落ち着いてきた4月、5月の空気は澄んでいた。窓からのパノラマがたいそう気に入って住むことになったアパートの一室で、斜めからさしこむ早朝の光に鋭い光と影の強烈なコントラストに身を包むベス・ィスラエル病院(ハーバード大学医学部付属病院の一つ)に毎日のように眺め入った。景色そのものはゴージャス以外の何ものでもなかったが、このときの私の心はまさにホームシックー色であった。私はその時まで外国はおろか一人暮らしをしたことがなく、自分がこのようになるとは全く意外であった。実験もさっぱり軌道にのらず、またボスのStephen MStrittmatterはハーバードからの異動を灰めかしていたので全く落ち着かなかった。この間は、ただひたすら数ヶ月後の夏休みに家族を呼び寄せる日を指折り致えて待っていた。そんなある日、当時小学1年の次女からファックスが来た。「こんどの夏やすみはわたしもアメリカにいってえいごペラペラになりたいです」と、一目で彼女の字とわかる大きな太い字で書かれてあった。そんな些細なことに目頭を熱くしていたのである。

1993 年3月、私は不安の中、ハーバード大学での留学のため単身でアメリカ、ボストンに赴いた。留学中、私は大学卒業後しばらくご無沙汰していた楽器と絵筆を握って、単身の気軽さを楽しみ、また一方で寂しさ、手持ち無沙汰を紛らわせた。 当地へ赴いて、ようやく生活が落ち着いてきた4月、5月の空気は澄んでいた。窓からのパノラマがたいそう気に入って住むことになったアパートの一室で、斜めからさしこむ早朝の光に鋭い光と影の強烈なコントラストに身を包むベス・ィスラエル病院(ハーバード大学医学部付属病院の一つ)に毎日のように眺め入った。景色そのものはゴージャス以外の何ものでもなかったが、このときの私の心はまさにホームシックー色であった。私はその時まで外国はおろか一人暮らしをしたことがなく、自分がこのようになるとは全く意外であった。実験もさっぱり軌道にのらず、またボスのStephen MStrittmatterはハーバードからの異動を灰めかしていたので全く落ち着かなかった。この間は、ただひたすら数ヶ月後の夏休みに家族を呼び寄せる日を指折り致えて待っていた。そんなある日、当時小学1年の次女からファックスが来た。「こんどの夏やすみはわたしもアメリカにいってえいごペラペラになりたいです」と、一目で彼女の字とわかる大きな太い字で書かれてあった。そんな些細なことに目頭を熱くしていたのである。

ボストンで知り合った友人は研究者ばかりではなかった。住んでいたアパートのロビーには2台のピアノが置いてあった。ある日、二人の婦人がモーツァルトのバイオリンソナタを奏でていた。私は思わず彼女らに近づき私も仲間にいれてほしいと話しかけた。あとになって知ったことだがピアノ伴奏をしていたご婦人はハーバード大学神学校のA教授、バイオリン演奏をしていたのはオラングから留学のためアメリカに来た小児整形外科医Vであった。その後、数回、A教授の自宅に招かれ、モーツァルトやバッハなどの曲を一緒に演奏する機会に恵まれた。A教授のご主人はボストン美術館の館員で、自宅には数多くの美術品が飾られていた。このようなことがきっかけになり、帰国後10年以上もたった今でも親交がある。これは留学中で最も思いがけない出来事の一つであった。 10月、Steveがエール大学に移ることになった。この時私は半年しか住まなかったボストンの景色や街のにおいといったようなものに深い愛着を覚え、そこから離れがたい気持ちが募った。エール大学のあるニューヘブンに向いつつあった私はボストンと家族とに対する二重の感情で覆い尽くされていた。エールの景色はハーバードとは全くことなっていたが、私に別の思いと描きたいという衝動を掻き立てた。 最近は絵筆をとることも楽器に触れることもなかなかできないでいるが、それでもなお相変わらず私にとって絵とバイオリンは付き合うたびに憧れと楽しさ、そしてもどかしさとが入り混ざる、捨てがたい友人たちであることに変わりはない。

ボストンで知り合った友人は研究者ばかりではなかった。住んでいたアパートのロビーには2台のピアノが置いてあった。ある日、二人の婦人がモーツァルトのバイオリンソナタを奏でていた。私は思わず彼女らに近づき私も仲間にいれてほしいと話しかけた。あとになって知ったことだがピアノ伴奏をしていたご婦人はハーバード大学神学校のA教授、バイオリン演奏をしていたのはオラングから留学のためアメリカに来た小児整形外科医Vであった。その後、数回、A教授の自宅に招かれ、モーツァルトやバッハなどの曲を一緒に演奏する機会に恵まれた。A教授のご主人はボストン美術館の館員で、自宅には数多くの美術品が飾られていた。このようなことがきっかけになり、帰国後10年以上もたった今でも親交がある。これは留学中で最も思いがけない出来事の一つであった。 10月、Steveがエール大学に移ることになった。この時私は半年しか住まなかったボストンの景色や街のにおいといったようなものに深い愛着を覚え、そこから離れがたい気持ちが募った。エール大学のあるニューヘブンに向いつつあった私はボストンと家族とに対する二重の感情で覆い尽くされていた。エールの景色はハーバードとは全くことなっていたが、私に別の思いと描きたいという衝動を掻き立てた。 最近は絵筆をとることも楽器に触れることもなかなかできないでいるが、それでもなお相変わらず私にとって絵とバイオリンは付き合うたびに憧れと楽しさ、そしてもどかしさとが入り混ざる、捨てがたい友人たちであることに変わりはない。